初中语文阅读教学承载着传承文化、发展素养、立德树人的教学目标。在初中语文阅读教学中,思辨性阅读突破了以往语文应试教育的枷锁,能够真正发挥初中语文阅读教学全面提高学生的语文素养的作用,有助于培养学生的理性思维、质疑能力和批判精神,努力提高学生的语文素养,为学生终身发展奠定基础。本文基于初中语文思辨性阅读现状,从教学真实案例出发,提出一些教学建议以期能够对当前的初中语文阅读教学有所助益,发挥语文学科的育人功能。

思辨性阅读,是理性的阅读,也是一种建构性的阅读。它关注学习主体及其对阅读的主动介入,表现的是深度思维和自我意识。学生在积极参与思辨阅读过程中,可以促进自身的语言建构,思维发展,精神陶冶和文化理解,培养学生的创新能力、问题意识、探索精神和敢于质疑的品质,提升语文核心素养。

而思辨性阅读教学则是教师在教学过程中,在师生平等对话氛围下,重视培养学生的创新精神并激发他们的思辨兴趣,同时这也要求教师在阅读教学中注意观察学生的个性,保护他们创造力和想象力的发展,让语文课堂成为实实在在的充满语文思维训练的课堂,以期培养学生思辨的意识。

尽管近年来课程改革一直如火如荼,倡导师生平等和谐,学生是课堂的主人,构建学习共同体,但学生依然难以突破权威的桎梏,唯教材、教师至上,学生很难思想独立,更不要说提出标立异的观点。而且多数学生认为语文学科耗时长见效慢,因此学习兴趣不大,疲于应付,主动学习,积极探索这样的优秀学习品质无从谈起,更何谈质疑!再次,现在学生生活条件优越,怕吃苦,学生思想懒惰,遇到问题就搬救兵,不肯动脑,得过且过,意志力薄弱,这都不利于思辨思维的培养。最后,科技发达、信息泛滥。当今社会科技发达,电子产品花样繁多、各种搜题APP、教育教学公众号以及图书辅导资料琳琅满目,学生想要的内容信手拈来,不需要自己动手动脑整合,直接以他人的劳动成果代替自身的思考。

思辨性阅读要求学生的思维处在“批判”的理性状态,自觉地进行分析论证、权衡与判断,这样才能培养学生的质疑精神和问题意识。民主的课堂氛围,平等和谐的师生关系等亦是基础条件,缺一不可。

(一)鼓励质疑,营造民主课堂氛围

在阅读过程中,只有当学生有疑问,困惑或焦虑时,才能促进他们积极思考。朱熹曾说过:“学贵有疑,小疑则小进,大疑则大进。”学会质疑,对文本的解读就会变成主动探究的阅读过程,提高了学习积极性,阅读时产生的问题就会迎刃而解,同时更会给学生留下深刻的印象。

例如《木兰诗》中有句“同行十二年,不知木兰是女郎”,读到这里,不少学生都产生这样的疑问:“难道花木兰十二年都不洗澡吗?难道她没有女性的生理现象吗?”,这一处正好是能够让学生产生思辨性思维的闪光之处,在课堂上,学生的思辨思维一旦打开,他们的发言令人惊讶不已。有的学生说,“同行十二年”的“十二年”应该是虚指, 自古以来的每一场战役不可能持续十二年之久,这样更符合古代战争的打仗时间。如此一来花木兰能掩饰自己的身份就无可厚非了。有的学生说,老师,花木兰既然主动替父从军,那么一定会更加谨慎小心,避免暴露自己,战争时期, 战士们都身穿厚重铠甲,战况激烈,无心他想,我认为花木兰掩饰性别是有可能的;还有的学生说,老师,此处乃使用了夸张手法,作者想要表现出同伴得知木兰是女郎的惊讶,侧面也表现了木兰的聪明机智。我对学生的回答进行了点评,肯定了他们通过细读文本,调动日常经验,提出问题,并能够给出合理的思考的行为。然后及时对学生的质疑给出解释:“同行十二年,不知木兰是 女郎”中“十二年”和前文“将军百战死,壮士十年归”中的“十年”一样, 都是虚指,用夸张地手法来表现木兰替父出征的勇气和智慧,文学作品经常会通过艺术地虚构和夸张来达到凸显文章主旨的目的。

(二)善用习题,构建自主学习模式

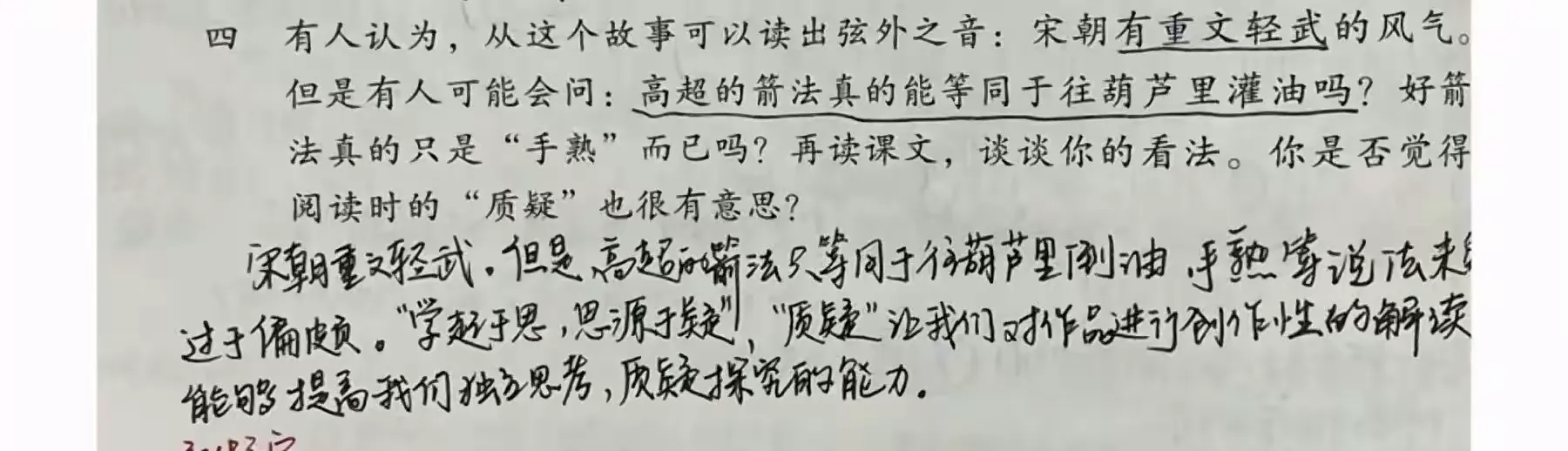

在教学《卖油翁》时,课后习题提到“有人认为,这个故事可以读出弦外之音:宋朝有重文轻武的风气。但是有人可能会问:高超的箭法真的能等同于往壶里灌油吗?好箭法真的只是‘手熟’而已吗?再读课文,谈谈你的看法。你是否觉得阅读时的‘质疑’也很有意思?”我提示学生想解决以上问题,就要充分查阅宋朝历史、史书上对陈尧咨的评价以及欧阳修写这篇文章的背景资料。学生利用放假时间充分查阅资料后,兴致勃勃地在班级内分享,针对课后习题的问题展开以下质疑并结合文本逐一论证评析。

质疑一:这个故事可以读出弦外之音:宋朝有重文轻武的风气? 结合历史资料,从这个故事中,我们确然可以看出宋朝有重文轻武的风气。 历史上赵匡胤黄袍加身的故事妇孺皆知,宋太祖赵匡胤本为后 周禁军最高统帅,在陈桥驿兵变中被拥立为帝,回京后逼迫后周恭帝禅位,夺得政权,登基为帝,建立宋朝。因其以兵权篡位,再加上五代十国时期,武将夺权势如常态,所以宋太祖非常害怕手下大将拥兵自重,因此宋朝重文轻武,打压武将的风气非常之盛。

质疑二:陈尧咨真的就只能作为反面教材吗? 陈尧咨,北宋新井县人,字嘉谟,工书法,尤善隶书,射技超群,有“小由基”之称。与其兄陈尧叟为中国科举史上的兄弟状元,备受世人称颂,卒后 赠谥号“康肃”,可见后人对其评价之高。据史书记载,陈尧咨遣送走卖油翁后,虚心受 教,更加苦练射技,曾以钱币为的,一箭穿孔而过,技艺达到炉火纯青的地步。 陈尧咨虚怀若谷,积极进取的精神应该是我们学习的榜样。

质疑三:酌油与射箭岂可相提并论? 在欧阳修的笔下,一个卖油的白发老翁竟能和一个射技超群,百发百中,有“小由基”之称的神射手相提并论,而且有过之而无不及,作者的情感褒贬一目了然。诚然如卖油翁所言的“无他,但手熟尔”、“我亦无他,惟手熟尔”, 射箭酌油无不饱含着熟能生巧的道理。但是,酌油与射箭真的可以相提并论? 恐怕答案是否定的,酌油,妇孺皆可为之,只要勤加练习,必定如卖油翁一般, 穿孔而过,而钱不湿。但是射箭呢,恐怕就不只勤奋刻苦这么简单了,要想练就高超的箭术对于习射之人来说,除了天生的禀赋与悟性,强健的体魄,过人的臂力,敏锐的眼力,特别是更需要坚韧不拔的毅力。试问,这些岂是普通的凡夫俗子通过勤学苦练就能做到的?可笑的是,欧阳修却让一代神射手陈尧咨黯然失色,卖油翁的酌油绝技反被称赞,由此可见,北宋“重文轻武”的社会风气对当时人们的思想影响至深。

通过对质疑内容的考究确定自己的观点,最后充分查阅资料,让质有所出,如此就有效锻炼到了学生思维。所以,对于语文阅读教学,教师要引导学生在熟悉全文,充分理解文意的基础上,对文中的人物形象以及文章所阐述的主旨进行深入独立思考,鼓励学生对作品进行创造性解读,培养学生独立思考、质疑探究的能力。同时论述时也要做到知人论世、论从史出,敢于质疑,敢于挑战,引经据典,让思维有趣,让质疑有用,让经典文本在文学史的长河上,历久弥新,散发独特魅力。可以说,这节课堂也是异常热闹的一节语文思辨课。

(三)创设情境,引导思维多元发展

教授《愚公移山》时,争议最大的就是如何看待愚公的行为,愚公到底是应该移山还是应该搬家?于是我创设了这样的情境:同学们,假设你们已经在一个地方生活大半辈子,这里的一草一木你都如数家珍,但囿于客观自然条件的限制影响了生活,那么你会选择努力克服限制还是直接离开呢?这个问题一下子就点燃了课堂气氛,每个学生都想发表自己的观点。有的同学说,离开是为了更好的发展,现在处处谋发展,那当然我们也要前往更好更发达的地方去了。也有的同学说,每个地方都有发展的潜力和机会,人人都往繁荣的地方去,终会负载过剩,还不如踏踏实实谋求家乡的发展。还有的同学说,我如果在一个地方生活大半辈子,我不愿意离开它,这里就是我的根,我不愿到老变成无所依归的浮萍,我只愿它能够更好的发展下去,生生不息.....正因为设置了这样的问题,点燃学生思维的火花,促进了百家争鸣现象的出现,解放了学生的思想,拓宽了学生思维的宽广性,提升了学生思维的深刻性。

所以在日常的生活学习中一定要善于创造问题情境,设置开放性的问题,充分运用语文教材里的中外优秀文化作品创造思辨的土壤,让学生敢于发声,为学生的思维发展提供驰骋的空间,促进师生、生生、文本之间的思辨碰撞。

初中语文思辨性阅读教学不仅有助于调动学生的语文阅读兴趣、提高学生的阅读理解能力,还是发展学生核心素养的重要途径,在接下来的语文教学中,我将不断探索前行,完善丰富。总而言之,思辨性阅读教学的推行与实践需要发挥每一位语文教师切身研究践行的作用,共同为培养“全面发展的人”而付出心血。

图文:谭琼

编辑:谭琼

初审:彭泽元

终审:彭泽元