重庆·成都培训的体验与体会

——我的培训汇报

市教体局人事股 何韧

12月3日至9日,本人全程参加了重庆•成都培训班的全部培训活动,在此过程中,坚持以虚心学习、放空内心的态度,从教育管理的视角,边培训、边观察、边发现、边思考、边比较,收获了一些体验,产生了一些体会,简略汇报如下。

一、三大体验

一是办学理念变革的体验。开班仪式后,重庆大学附属小学(沙坪坝区育英小学)校长陈丽做了《学会给学生让“位”》的报告。在我看来,“学会给学生让‘位’”这几个字或者说这句话,既是报告的标题,其实更是一种教育观点、教育立场、教育理念、教育哲学的简明表达。给学生让“位”,说穿了就是要把教育的“C位”、学校的“C位”让给学生。我们常常说,要让教育回归原点。教育的原点是什么?是人、是学生。在数学的平面直角坐标系中,原点的位置不正是“C位”的位置吗?给学生让“位”,为重庆大学附属小学让出了一片新天地。于是,学校文化紧紧围绕儿童铺展开来:让每一个孩子都别具风采,让美好与童年同行,让每一堂课都带给孩子们温暖的记忆。于是,故事成为学校德育的一种形式,身边的学生、吉祥物学生成为故事的主角。于是,“把儿童放在课程建设的正中央”,让学生自愿走到舞台的中央。此外,重庆、成都很多学校的内设机构及其名称也有了变化:德育处更名为了学生成长中心,教导处更名为了课程教学中心,还设立了教师发展中心。

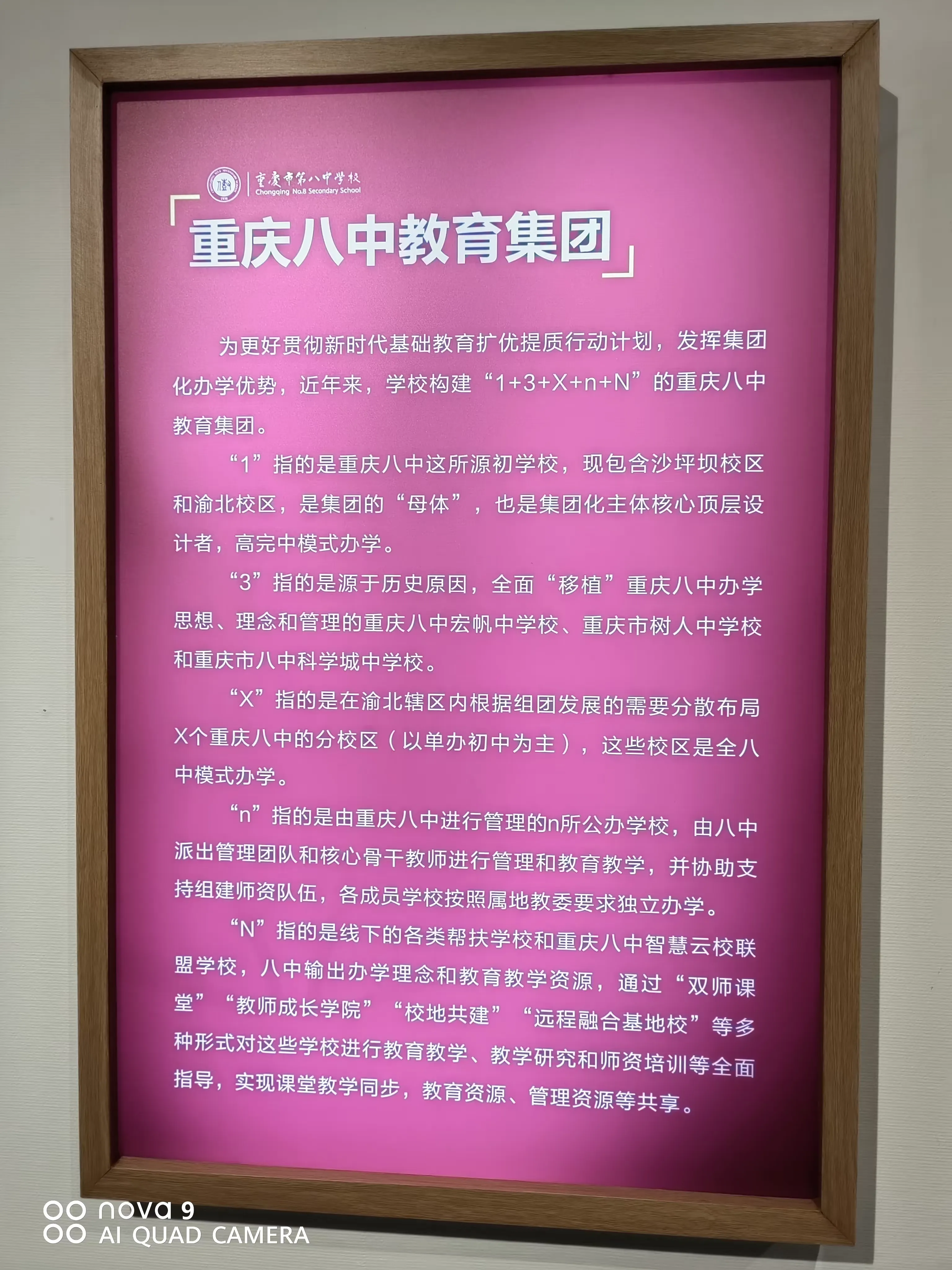

二是管理方式变革的体验。重庆市第八中学校长张泽勇以《育人方式变革:重构学校教学文化》为题做了主题报告。表面上,张泽勇校长讲的是学校教学文化重构、育人方式变革;本质上,他所谈的内容绝大多数是学校管理方式的变革。这种变革,是张泽勇校长以自己的教育信仰、教育理想、教育情怀和教育价值来培育一种学校管理文化,带领全校师生打造一个“教育帝国”的变革。这种变革,是学校管理从制度管理向文化管理的变革。新教师想以摆烂的心态来改造学校的职场文化?没门!重庆八中一定是先对新教师进行入职前培训,让他和他们适应并践行学校的职场文化。重庆八中如何领导教学行动?以价值为纽带,以活动为形式,以目标为导向。请注意:摆在首位的是“价值”!重庆八中教学领导的体系有哪些内容?1.理念系统:价值与目标;2.保障系统:人员与资源;3.执行系统:过程与策略。第一位的仍然是理念、是价值!当然,这只是张泽勇校长领导下的重庆八中文化管理的几个片段,但是已经足以体现文化管理的魅力来。其实,文化管理的理论与实践最早来自于企业管理。为最大限度的获取效益,企业尤其是如华为一样充满生命活力的企业,往往站在管理的最前沿,比如《华为干部管理》就很值得一读。现在企业界有一种十分流行的说法:一流的管理靠文化,二流的管理靠制度,三流的管理靠个人。所以,学校向企业学管理,这种跨界学习不是不可能、不可行的,享誉教育界的汨罗教育目标管理不就是企业目标管理思想和方法的迁移与再造吗?

三是课堂教学变革的体验。第一,教学思路的变革。用成都大学师范学院教授陈大伟在《观课议课与教师成长》讲座中的话讲,就是教学要“以学论教”,就是“教学变革取向:教师从思想提供者转变为思想促进者,教学从提供思想到促进思想”。而重庆市教科院巴蜀实验学校黄子维老师执教的思政课《植根文化沃土、牢筑民族自信》恰恰很好地提供了这种教学思路变革后的课堂教学范式,同时也印证了教学思路变革所带来的意义与价值。这节课,黄子维老师设计了逻辑清晰、层层递进的三个环节:寻根非遗我推荐、览望非遗我回应、弘扬非遗我传承。这三个环节中的“我”并不是教师而是学生:学生发现、总结和用自己的话说出了夏布、重庆火锅、吊脚楼、川剧等非遗项目各自的特点及文化内涵;学生对当前关于非遗项目(以川剧为例)的不同声音(质疑)进行辨析,找到了非遗项目(川剧)的当代价值,得出了对待非遗项目的正确判断;基于上述判断,学生最后提出了传承非遗项目的种种对策和建议。在课堂上,黄老师就像一个导演一样,其作用是组织、指导和帮助学生自主学习,所以,黄老师看起来一点都不累,学生看起来都在“累”,累着阅读教材,累着获取知识,累着分析问题,累着寻找方法,累着说出观点,累着提出对策。从“知”发展到“道”的课堂,对学生而言,“知”是一种学习,“道”更是一种进阶的学习,因为用自己的语言把所获得的知识说出来,是需要对知识进行消化和重构的。第二,教学内容的变革。成都市树德实验中学杨春霞老师执教的《英语与劳动教育课融合》课,展示的是在课堂上把不同学科即英语和劳动教育的教学内容融合起来。成都教科院附属小学彭昌奎老师的讲座《以品铸魂 相融共生——融品课程介绍》,展示的是本校课程体系的三阶融合。其中,一阶融合是同一学科、同一课程内不同知识点的融合,二阶融合是多学科、多课程(两门学科、两门课程)的融合,三阶融合是全学科融合,即两门以上学科、两门以上课程的融合。针对不同的“阶梯式融合”,学校采用不同的教、学方式,比如,涉及全学科融合的,学校采用的就是项目化学习方式。为什么这两所学校会向我们展示课堂融合、课程融合的案例?因为,这两个案例,反映的是一种教学的前沿要求和发展趋势——融合式课堂教学。《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》明确提出,“探索基于学科的课程综合化教学,开展研究型、 项目化、合作式学习”。《国务院办公厅关于新时代推进普通高中育人方式改革的指导意见》同样提出,“注重加强课题研究、项目设计、研究性学习等跨学科综合性教学”。十分巧合的是,我于12月16日在《今日头条》上看到,华声在线于2023年12月15日以《邵阳教育新模式促学生全面发展》为题,报道了邵阳的融合式课堂教学。报道说,邵阳市七中2204班就开展了“美术+语文”的学科融合课教学。“美术老师把学生带到邵阳市步月桥,让学生观察桥的构造并写生,还给学生讲述桥的历史等知识,下一堂课,老师趁热打铁,指导学生写绘画日记。”

之所以能够获得这些体验,很重要的一点,得益于本次培训课程设计的科学性、严谨性、梯次性、整体性,从理念到行动,从理论到实践,从宏观到微观,从教授到教师,从讲座到活动,从课堂到课程,应当说,这种安排的专业性是比较到位的。

二、五大体会

第一,不见学生无教育。这里所讲的“见”,不是物理学意义上用自己眼睛的视网膜对学生进行“成像”的看见,而是教育学意义上的“看见”,是我们心里始终“装着”学生,能够包容学生的缺点和问题,能够用心去感受学生的优点、进步和成长。备课时看见学生,上课时看见学生;批评时看见学生,表扬时看见学生;活动中看见学生,管理中看见学生。不仅能看见一群群的学生,而且能看见一个个的学生;不仅能看见学生的情绪情感,而且能看见学生的内心世界。总之,无论教育还是教学,只有做到眼中有学生,心中有学生,有效的教育才会真正悄悄地发生。说实话,我们要有“看不见”学生的危机。网红校长郑强在一次接受采访中说:大学是为谁开的?是为学生开的。对于义务教育学校而言,何尝不是如此?现在,出生率越来越低;将来,学生越来越少。没有学生,教师何去何从?即便我们现在有学生,如果我们老师选择“看不见”学生,不改进教育教学的方式方法,不提高自己的能力水平,学生和家长也会选择“看不见”老师的,要不然怎么会有“择班”“择校”现象呢?这也让我想起了看过的一个视频:一位男子跪倒在一位老中医(河南平顶山医学世家后人宋兆普)面前,感谢他的救命之恩。这位老中医愣了一下,赶紧上前把男子扶起,并说:你今天磕头就不对。男子说:您救了我一命,我能力有限,只能给您磕头致谢。老中医说,我们应该感谢你们,医生学医就是为了救人,医生的经验都是因为病人的信任而来的,病人才是恩人。要在教育教学中看见学生,一是要有“心”。真正从内心深处、肺腑之中,俯下身子,把学生当成和老师人格平等的“人”,与此同时,还要把目前的学生暂时当成知识的弱者、能力的弱者、心理的弱者和思维的弱者来想方设法进行帮扶和关爱。二是要有“法”。有心看见学生,不一定就真能看见学生。看见学生,还需要掌握一定的方法和技巧。面临棘手的情况,一时找不到好的方法,我们既可以向书本求教,也可以向同事求教;既可以一个人单独解决,也可以小集体共同探讨。其实,能力危机、本领恐慌,是从事任何一项工作、在任何一个岗位的人都会遇到的,不可怕也不可羞,关键是正视它、解决它。当然,理想很丰满,现实很骨感。道理不难懂,难的是付诸教育实践,是几个月、几年、十几年、几十年如一日地付诸教育实践。但是我们坚信,凡是能够一直坚持、坚守下来的,最后都会“守得云开见月明”。

第二,不做研究无工作。成都教科院附属小学彭昌奎老师在讲座中提到了两个观点:其一,以生本的视域育人;其二,以研究的视角教书。对于这两个观点,我个人深表赞同。第一个观点,我在前面已经做了较大篇幅的说明,在这里再对第二个观点谈些想法。“没有调查就没有发言权”,众所周知,毛主席这里所说的“调查”,无疑正是研究的方式之一。其实,做任何工作,都离不开研究,教育教学离不开研究,学校管理离不开研究,教育管理同样离不开研究。如果不做研究,工作就不能称之为工作,就只能称之为劳动,而且是简单的、机械的、重复的、没有技术含量的、低效的劳动。甚至,这样的工作越努力、越勤奋,其效果完全可能越加适得其反、南辕北辙。研究工作,首先应当研究文件。汨罗教育的老前辈黄泽南局长无论是在公开场合还是在私人场合,总是强调,汨罗搞“三个控制”“四个面向”,都是在落实党中央、国务院的教育方针、政策和文件精神。重庆市八中张泽勇校长在报告中也说,学校的工作先从学文件开始。在课件中,他列举了总书记讲话以及四份文件,分别是《关于实施新时代基础教育扩优提质行动计划的意见》《基础教育课程教学改革深化行动方案》《关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》《关于构建优质均衡的基本公共教育服务体系的意见》。而且,这些文件和之前的相关文件,在某些提法上的细微差别,他都敏锐地捕捉到了。这也可见其研究文件之细、之深、之透。不谋而合的是,在去往重庆、成都培训的路途中,我们人事股和教师教育股商议,要把近几年来关于教育特别是教师队伍建设的相关文件收集好、整理好、学习好、分享好。当然,研究工作,也要研究实际,包括县情、镇情、校情、教情和学情等,把上级文件精神和具体实际结合起来,而不只是照抄照搬,纯粹地去当上级文件的“搬运工”。同时还要看到,这些实际情况不是一成不变的,所以,研究实际更要研究不断变化了的实际。

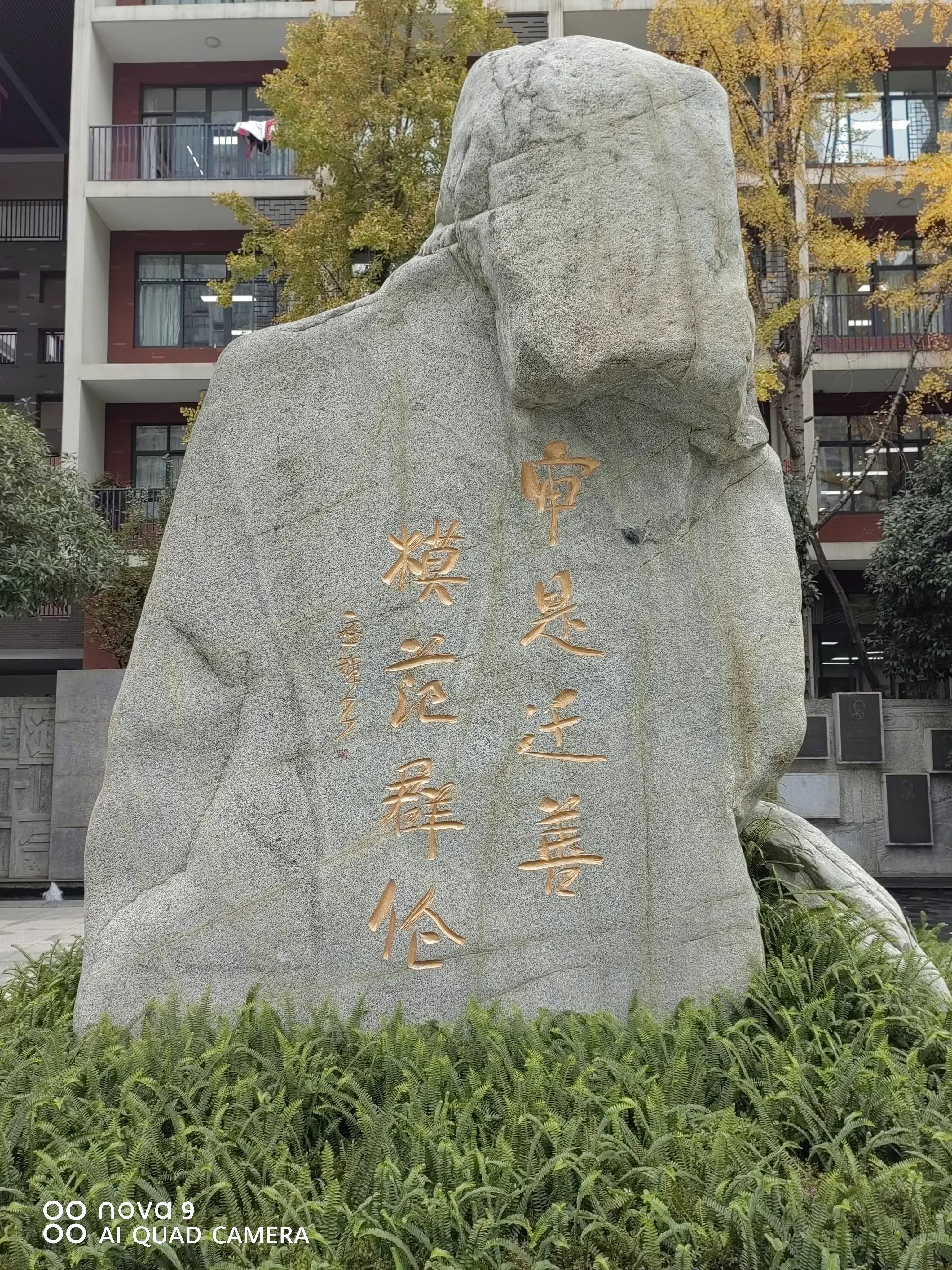

第三,不搞挖掘无内涵。12月7日下午,成都七中初中学校(高新区)的何鑫老师给我们上了一堂题为《全域德育 创造最适宜学生的教育》的讲座。全域德育是指课程育人、文化育人、活动育人、实践育人、管理育人、协同育人。讲座中有这样一个事例,让人心生感慨,也使人深受启迪:每年3月5日,所有学校都会组织学生开展学雷锋活动,大多数学校学雷锋活动的内容和形式几乎是“年年岁岁花相似”,老师和学生几乎处于一种“无感”状态,因此,其教育意义也十分有限。成都七中初中学校(高新区)希望改变这种状况。每年的3月5日是“学雷锋”纪念日,也是“中国青年志愿者服务日”,因此,他们把学雷锋活动与志愿服务活动紧密结合起来,每年确定一个主题,每年举办一个启动仪式,每年开展一次志愿宣誓,每年进行一次志愿故事分享,每年的志愿服务活动都是根据当年学校、社区和社会的需求确定的。比如:2023年的活动主题是“身边的温暖 文明的力量”,2022年的活动主题是“身边的温暖·向上的力量”。可以看出,这两年的主题既一脉相承,又变中求新。每年的启动仪式、志愿故事分享和志愿宣誓,老师跟学生一样,都是主角,都要宣誓,都做分享,甚至还有社工和志愿服务工作者参与其中。何鑫老师在讲座中这样总结:做志愿服务,要做有价值、有需求的志愿服务,要打造“行走的课堂”。这,是成都七中对教育价值的挖掘,也从一个侧面解答了一个令人疑惑的问题:为什么看起来学生的活动大体一样,而实际的教育效果却大相径庭。在成都七中,我们看到,学校的校训是“审是迁善,模范群伦”,而且学校以校训为核心,建立了“是范课程”体系。成都七中为什么会以“审是迁善,模范群伦”为校训?其实,这与扬子即扬雄密切相关。扬雄,字子云,蜀郡成都(今四川成都)人,西汉末年哲学家、文学家、辞赋家、思想家,被称为“学圣”,于2017年还被评选为“四川十大历史名人”之一。四川省社会科学院研究员查有梁教授曾在成都七中工作过8年,他说:扬雄学圣的文化基因,一直从古代传承至今。扬雄学圣的学习精神和方法,实为成都七中办学成功的内在隐藏的深刻原因之一。“审是(审视真理、明辨是非)”“迁善(知过能改、有惑即解)”是扬子的学习精神,而扬子学问之深、成就之大,历来令人称颂,被后来的学者誉为“汉代的孔子”,无疑是成都七中学子的榜样。这,是成都七中对教育资源的挖掘。

第四,不重反思无成长。成都大学师范学院教授陈大伟在讲座中展示了美国法学家、芝加哥大学教授波斯纳提出的一个公式:经验+反思=成长。他还引用了波斯纳的一句话说明了反思的必要性:“没有反思的经验是狭隘的经验,至多只能成为肤浅的知识。如果教师仅满足于获得的经验而不对经验进行深入的思考,那么他的教学水平的发展将大受限制,甚至有所滑坡。”应当说,这句话是能够让人醍醐灌顶的,它很好地解答了,在工作中为什么有的人成长得快而有的人成长得慢这个问题。在我们的潜意识里,一个人有工作经验特别是有丰富的工作经验,就等于这个人成长了、成长得很不错了,现在,给我们当头一棒的却是:工作经验≠成长。因为工作经验有可能是成熟的、是对的,但是也有可能不成熟甚至是错的,一个人如果一味地死守着有欠缺的经验,就会形成害死人的“经验主义”,怎么可能让人快速成长呢?所以,我们要经验但不要“经验主义”!如何突破经验的桎梏,让经验变为成长的加速器?显然,反思是一条捷径!反思的全部目的、功能和意义,就是让经验变得正确或者相对正确,促进反思者更快、更好地成长。反思既然如此重要,那就需要让它落地且有效。打开“有效反思”的正确方式,至少应当包括两个方面:一方面,要养成反思的习惯。曾子曰:吾日三省吾身。学校对老师提出要求:每上完一节课都要写教学反思。老师指导学生:会学习的学生一定要有自己的错题本。所有这些,都是在强调养成反思的习惯。另一方面,要提高反思的质量。反思要有效,不能止步于光有反思的习惯,还要有追根溯源、刨根问底的劲头。例如,陈大伟教授是这样教我们的:“你为什么这样教?”“除了这样教,你还想过怎么教?”“如果你下次教,你会做出什么样的调整和改变?”

“研究”“挖掘”“反思”,这不是意思相近的几个词吗?没错!但是,它们在这里还是有些细微差别的,因为它们所反映的是事物发展、工作进程的不同阶段:研究,重点强调的是“事前”;挖掘,重点强调的是“事中”;反思,重点强调的是“事后”。

第五,不建体系无品质。如果我们对所到的每一所学校进行一次共性分析,那么,我们不难发现,“体系”是每一所学校最吸引人的亮点,这些学校无不默默地但又是令人印象深刻地向我们展示了“体系”所自带的魅力、活力、张力和潜力。育英小学的“温暖教育”形成了自己独具特色的体系:从它的体系结构图(课件清晰可见)可以看到,第一层次共包括四个方面,即理念文化、课程文化、课堂文化和文化环境;第二层次即上述四个方面又有自己的构成,如课程文化包括课程名称、课程理念、课程目标和课程内容等四个部分。再看重庆市教科院巴蜀实验学校的德育活动体系:第一个层次,分为“基于学校文化特色的德育活动整体构建”和“生活育人活动的整体构建”两大版块(课件是分前后两部分分别展示的)。而第二个层次中:“德育活动”又分为三个类别,即大型活动、中型活动和小型活动,而且“大型活动届次化、精品化;中型活动系列化、特色化;小型活动社团化、经常化”。“生活育人活动”又分为“身心健康、生活礼仪、习惯情感、生活技能”等四个育人模块。成都七中初中学校的荣耀三部曲“成长、责任、奋进”做成了一个体系;班团队会课按照“七年级适应性班队课、八年级立志性班队课、九年级成才性班队课”的思路,形成了一个体系;“常规活动、特色活动、社团活动”也构成了一个体系,而且它们当中的每一个部分都自成体系,当聚在一起时又构成了更高层级的体系。当前,我们所津津乐道的海门新教育,能够行稳致远,充满生命力,富有影响力,恐怕很重要的原因之一,也是拥有自己的较为完善的理论体系和较为丰富的实践体系。