一个家族的背影

作者:刘守占

题记:

2022年的冬天,从气候说,是一个暖冬,没有下一丝丝的雪;但在刘氏家族的心中,却是一个最寒冷的冬天。

一、面对突如其来的灾难,正确判断和抉择彰显出家族人的杰出智慧。

董卿说:“对待你父母的态度,是你最真实的人品”。

从2022年12月4日得知父亲感染新冠病毒,到2023年1月24日出院,总共是52天的时间,这期间面临着四个选择题:

一是父亲传染上新冠后,过了一周时间,才住进医院,这是我们最大的误判。误判的原因,是受所谓的网上专家的误导,以为疫情放开了,新冠就是一个小感冒,最多是上呼吸道感染而已。因为父亲原来所住养老院封控,担心传染给我们,因此没能亲自去查看病情;

二是去年12月12日决定冒着被传染的风险安排老人住进玉田中医医院;

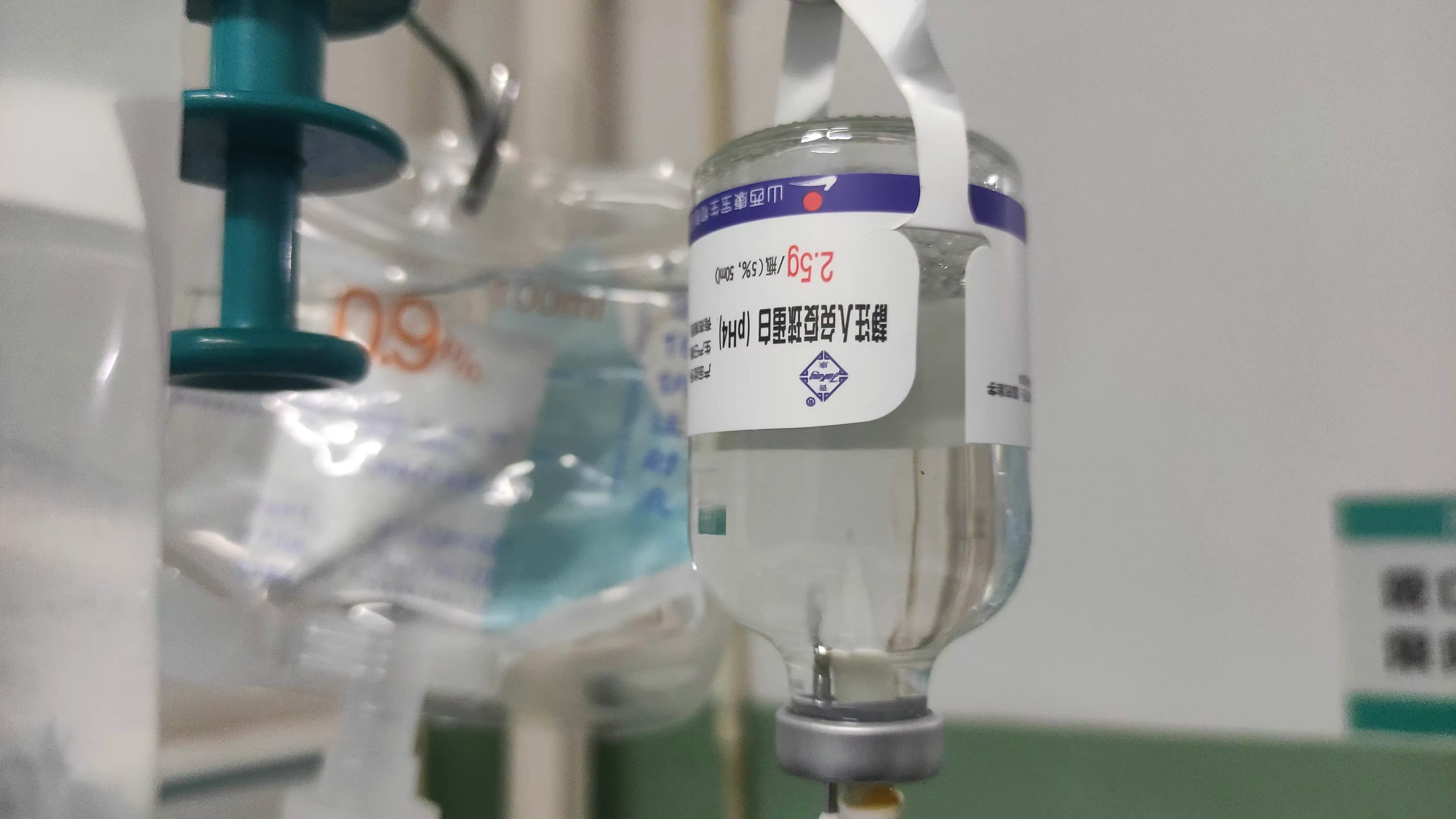

病重中的父亲

三是去年12月16日决定从玉田县中医医院转到玉田县医院;在药品价格高昂的情况下第一次打了人血白蛋白,第二次打了丙球白蛋白,提高了治愈效果;

四是快痊愈的时候,决定再推迟出院一周,平安度过春节,正月初三才出院,住院时间长达44天;

五是决定出院后把父亲安排到我县最好的养老院——琬馨养老院。

在五个关键阶段,从判断看,我们抉择的正确率是80%。而错误的20%没有影响最终的治愈效果。我们在人生的选择上,能达到80%的正确率,是极小概率的事情。

五个阶段的后四个决定,非常关键,也非常正确,正确的抉择得益于哥几个精心酝酿、充分研究、反复权衡、集思广益,最终形成了集体智慧,这种智慧最终回馈到挽救父亲的生命上。

人的一生面临的是更多的选择题。现实中一个人的判断经常会受到社会各种噪音影响而发生摇摆,就像是走不出围墙的蚂蚁,不停地在围墙里来回“打转”,眼前只剩两个选择:不是“前后”就是“左右”,从而会导致判断失误。

而选择的正确与否,是由一个人或者一个群体的知识结构、认知水平、视野范围、道德品质等认知半径所决定的。

在风云变幻莫测的世界变化中,世事无常,让我们唯一长存的是我们的思想、思考方式。这是应对不确定性的最大确定性。

父亲住院的最初三天,得到了护工蒙长海(当过赤脚医生)的精心照顾。

二、面对突如其来的灾难,家族人经受住了有史以来最大考验的时刻。

在我为数不多的记录中,有几个最惊心动魄的时刻。

12月4日中午,养老院打来电话,父亲感染新冠病毒,高烧未退。

12月10日,连日来,高烧时好时坏,村医输液效果不明显,养老院打来电话,老人快一周吃不进饭了,情况不好;

12月12日,紧急决策,将父亲接出养老院,入住中医院治疗。第一天CT检查结果:肺部大面积感染,已成白肺;好不容易请来了一名护工。

12月13日,大夫提出要上呼吸机,甚至转入重症监护室;

12月14日,开始打激素,大夫下达病危通知,告知准备后事;大姐赶到医院替下护工。

12月15日,与医院大夫通电话。病情各项指标处于危险指标,时刻面临生命危险;医院让马上购买静脉注射人血白蛋白;二哥联系唐山亲戚,当晚大哥驾车将药取回,当晚用上。

12月16日,转到玉田县医院治疗。

12月23日,父亲的饭量在增加,但生命体征仍然没有好转现象,血氧不足90,需要马上购买丙种免疫球白蛋白;问了好多地方,都断货,买不到。大哥和四弟我们三个在病房楼道开始商量准备老人后事。

12月24日,晚上,医院传来好消息,来了一批药品,可以给父亲输丙球白蛋白了。

父亲每一次生命指标的变化,都牵动着家族人的心,在最惊心动魄的时刻,我在家族微信群里写下这么一段文字:

“虽然恢复的希望小,但是,毕竟还有希望,不能眼看着老人提前走到人生终点。最终咱们努力了,治不好,咱们也寻求个心里安慰,我们现在的唯一想法就是:不能放弃。这个时候,是家族这么多年最艰难,也是最考验人的时候,希望大家团结一心,共克时艰。”

最终哥四个和姐姐顶住压力,拿出巨大的勇气和果敢的担当,准确把握父亲病情变化,本着绝不放弃、不惜一切代价的原则,统筹治疗护理与工作生活的关系,轮番上阵,精心护理,细心谋划,做出了一系列的正确决断。经过及时治疗、精准治疗、科学治疗,使父亲终于康复。

父亲逃过劫难,转危为安,充分显示了家族的强大修复能力和旺盛生机活力!集中体现了家族人生命至上的价值追求!也彰显了家族不离不弃的人文精神!

父亲的病房外,一位年近九旬的老太太,生命垂危之际,五个女儿深夜守护在病床前。

三、面对突如其来的灾难,家族人风雨同舟、众志成城,构筑起生命的坚固围墙。

树欲静而风不止,子欲孝而亲不在。2022年的寒冬,父亲已是85岁的耄耋老人,犹如韩国电影《牛铃之声》的那头老黄牛,老得像一个影子。在危难时刻,家族人以口罩为甲、逆行出征,守望相助,共克时艰,用大爱传递着孝道的“体温”。

守英与父亲

父亲在中医院住院的第三天,大姐守英就冲上第一线,替下护工,全身心护理病危的父亲。来医院第二天就被传染上新冠病毒,高烧达到39度多,但她没有和大家说,仍然咬牙坚持,并且在父亲住院期间,陪床时间是最长的。当住院期间钱袋子倒着拎的时候,大姐主动说,她也要掏一份。

守永与父亲

大哥守永在整个治疗过程当中,充当了主心骨的角色,积极和大家微信沟通每一步解决的方案措施,第一个交住院费,自己在感染新冠的情况下, 12月15日下午一个人开车去唐山取药,使人血白蛋白当晚就给父亲用上了,争取到了宝贵的抢救时间。

守国与父亲

二哥守国虽然因为身体原因不能参与陪护,但积极联系唐山、北京朋友购药,最终从唐人医药公司购买到了人血白蛋白。每天通过电话等形式关心关注父亲健康状况,在多病的情况下,拖着不堪的身体,几次到医院探望。

守占与父亲

在父亲感染新冠病情愈加严重,生命危在旦夕的关键时刻,我及时在兄弟姐妹微信群和哥儿几个召开紧急微信视频会议,迅速确定治疗方案,果断采取措施,在自己已感染新冠的情况下,找救护车将父亲送到医院,办理了住院手续。我利用跟医院领导关系较熟的便利,及时与院方沟通治疗方案,采取最佳治疗措施,与死神赛跑,为后期病情逐渐好转赢得了时间。

守学与父亲

四弟守学在养老院和老人住院期间,是跑得次数最多的,也是自己做饭给老人送的次数最多的,并且每次都把老人好转的情况以视频文字的形式向家族中传递,并在住院期间,给父亲送去了相册,交流老人过去喜欢的人和事,温馨与温暖在老四身上体现得淋漓尽致。

大年夜里看春晚

每天给老人住院用餐,我们都是给父亲购买最可口的饭菜。在住院期间,哥四个和大姐,从来没有做过陪护的分工,都是争着抢着陪护,没有一个人有等靠要的思想,在救治期间,哥几个的微信达到几百条,相互支持,相互鼓励,每一条信息的字里行间,饱含大家对家族太多的感触和情怀。

正是家族人的赤诚和对生命的敬佑,争分夺秒,连续作战,承受着身体和心理的极限压力,展现了感天动地的生死救援情景,为父亲的救治赢得了宝贵的时间,充分展现了家族的精神、家族的力量、家族的担当。

在这春暖花开的此刻,我终于发现,在我们家族的身上,传承着中华民族优秀的基因和品质,通过我们的共同努力,战胜了一个看似不可逾越的隆冬。

日渐康复的父亲

四、面对突如其来的灾难,朋友的鼎力相助,依靠的是家族人在社会上积累的深厚人脉。

大道不孤,大爱无疆。老人住院期间,哥几个发起了有史以来向外求援助时间最集中、涉及范围最广的紧急救助行动。

不管是节假日,还是在晚上十一点,向外发出的求救信息50多条,有县医院院长、中医院的主任、有婉馨养老院的老板、北京医院的大夫、社会各界的朋友。

为了买药,联系县医院、中医院、妇幼医院、县医药公司、唐山工人医院。从初入医院找护工到康复后去养老院,以及在关键的治疗期间,县医院主治医生在药品使用、看护管理等方面提出一系列主张建议。父亲出院后,主治大夫纪琳先后两次利用下班时间到养老院回访父亲康复情况,多次提出中恳的康复建议。

只有历经风雨,才能看到迷人的彩虹。正是朋友的真心托付、毫无保留地相助,为父亲的康复注入了源源不断的动力,充分展示了讲信义、重情义的朋友形象,生动诠释了人脉带给我们的生生不竭的丰厚资源,我们也以实际行动彰显了家族人在打造好自己家园的基础上的强大社会张力。

用老子的那句话,真正的朋友是有所为,没有所不为;普通的朋友是有所为,有所不为;而所谓的”朋友“是没有所为。有的人自诩为朋友,在我眼里,只是熟悉、认识的人而已。

我手机里,存着八百多人的电话号码,在我看来,大多数只是认识而已。不管是一个人还是一个家庭,到最困难的时候,总需要有人帮助,真想帮助你的人,一定是你曾经帮助过的人。所以,在社会上要多交朋友,广交人脉,为自己的生存发展赢得更加广阔的空间。

父亲在琬馨养老院得到了老板和员工的精心照顾

父亲与琬馨养老院护工杨秀荣

五、未来面对突如其来的灾难,我们必须永葆家风赋予我们前行的力量。

星光不负赶路人。2023年的春天,我们回过头来,父亲挺过严冬,仍然健在。有父亲在,我们仍是个孩子。

历尽沧桑,大叙事的背后是一个个鲜活真实的个体,支撑这些数字、推动这些变化的,是几十名家族人在不同家庭里的逐星潜行。

我们用实际行动,为“刘氏家族”这四个字浇注了过硬的成色和丰富的内涵,这是责任与压力淬炼出的火花,在大爱的哲学里闪耀。

当我在写这篇文章的时候,我想像着,当我们擎着斟满红酒的高脚杯,深深品味人生苦辣酸甜的同时,也给我们带来了深深的人生思考。

一是要懂得感恩。

翱翔于千仞兮,非梧桐不栖。《卡萨布兰卡》里的有句台词:“世上有那么多的城镇,城镇有那么多的酒馆,她却走进了我这一间”。是上苍让我们在刘氏家族里相遇、相知、相惜、相守。

我们庆幸出生在这个有良好传统家庭里。现在的我们,对于我们这个群体来讲,有了安稳的工作,有了温馨的家庭,有了固定的收入,除了我们个人努力的因素外,更得益于我们的家风对我们的滋润与涵养。

家族的历史长河中,父亲永远坐在前排,而对于已经懂得衰老与青春的我们而言,显得多么的沉重与庄严。所以,我们在庆幸之余,更应该学会感恩,感激我们的父辈,是他们给了我们一个接受良好教育的家庭成长环境。

二是要值得珍惜。

打开尘封的记忆,寻找曾经的感动。

不是吗?我在撰写这篇文章的过程中,我在脑海中不断地百度,心中不断地筛选,追寻父辈曾经给我们留下令我们骄傲的点点滴滴。这个过程,实际上就是让我们不断地百度着祖辈曾经给我们留下的箴言,不断把脑海中的家风文化的碎片拼接起来,最终形成的那座永恒庄严的心中丰碑。

这丰碑诠释的内容,不是父辈留给我们多少金钱,多少房子,也不是父母曾经做过什么官位,而是让我们飞得更高,支撑我们走得更远的巨大精神财富。这些精神财富,是捍卫人生尊严和家族荣誉的保单。这些精神财富弥足珍贵,永远值得我们珍惜。

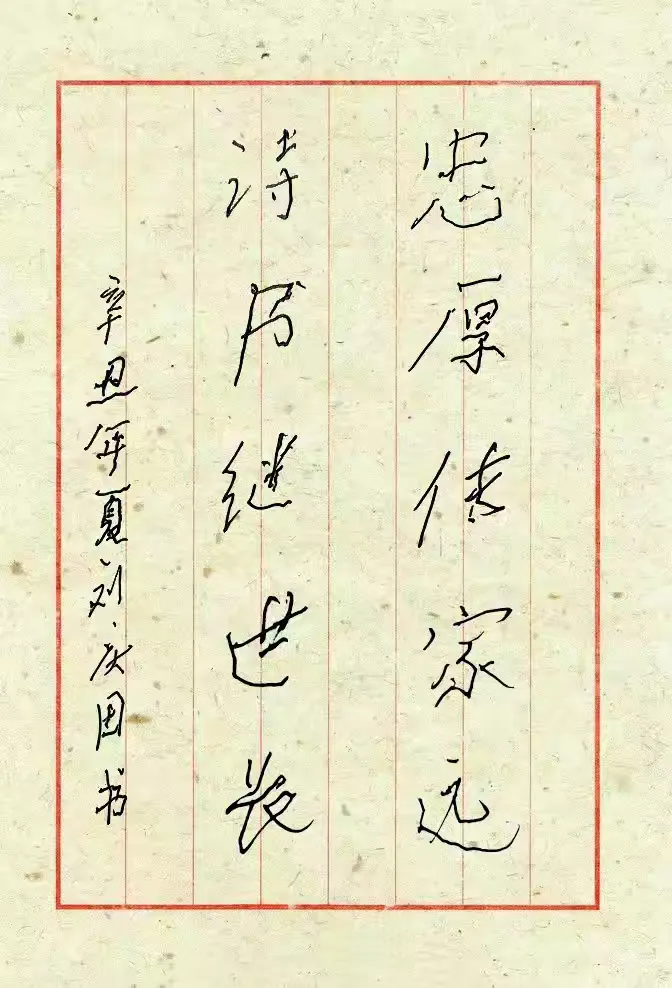

八旬老父亲的手迹

三是要学会的传承。

同心可以走得更远,同德可以走得更近。

说到传承,不仅仅是把这良好的家风,回馈于自己的父母、孩子和爱人,更应该放大在家庭之外。作为家族的孩子,要像亲弟兄一样;作为儿媳,要像亲姐妹一样;后辈对待长辈,就像亲生父母一样。

社会上流行一句话:“远亲不如近邻”,我觉得应该适用于借一把扫帚和一升米的范围。

世事无常,人生不可能一帆风顺。如果真的遇到大事难事,甚至让人行走在崩溃边缘的时刻,就需要具有血脉传承的家族人的帮助。

忠告我们的晚辈们,毕竟在你们这一代人的群体中,只有一个或者两个孩子,没有像你的爷爷那样有五个孩子。所以在最需要帮助的关键时刻,家族人都要亲同手足、挺身而出、鼎力相助,让你们中的每一个人都成为彼此生命中最珍贵的礼物。

家人的探望,老人的开心

2021年10月28日,重庆公交车上,一名乘客与公交司机激烈争执互殴,致车辆失控坠江,几十人无一幸免于难。这一事件告诉我们:大家同在一辆疾驰的车上,谁也不是旁观者,谁也无法置身事外,这个家族永远与你有关。

借用泰戈尔的一句诗 :“天空没有翅膀的痕迹,但我已飞过”。2022年冬季,44帧连绵无际的片段里,在医院抢救老人的历程中,那些决策,那些泪水,那些汗水,那份感动,终将弥散在印着家族人车辙的天空,渐行渐远。

今年的春日,少有的明媚,如果能藏到漂流瓶里,我会欣然地把它当作2023年春日礼物,送给家族的每一名成员。

安享晚年的父亲

非常喜欢台湾民歌歌手胡德夫,海边,一架钢琴,深情吟唱《匆匆》: “初看春花红,转眼已成冬,匆匆,匆匆,一年容易又到头,韶光逝去无影踪……”

无论是谁,我们未来也许都会经历人生至暗时刻,那是一条漫长、黝黑、阴冷甚至飘满了罂粟的隧道。

可是,2022年的冬日告诉我们,无论多么艰难,只要爱从眼角出发,那束光,那份暖,就一定在隧道的尽头——喀纳斯湖畔等着我们!

刘守占写于二〇二三年三月三十日

(美篇图文编辑:刘守学)

全家福