知识就像浩瀚的海洋,给予心灵慰藉和滋养。有书为伴,灵魂充实丰盈,永不空虚。读书可以给人以力量,它也能给人快乐。阅读赋予我们的舒适感,是更温柔且持续的。

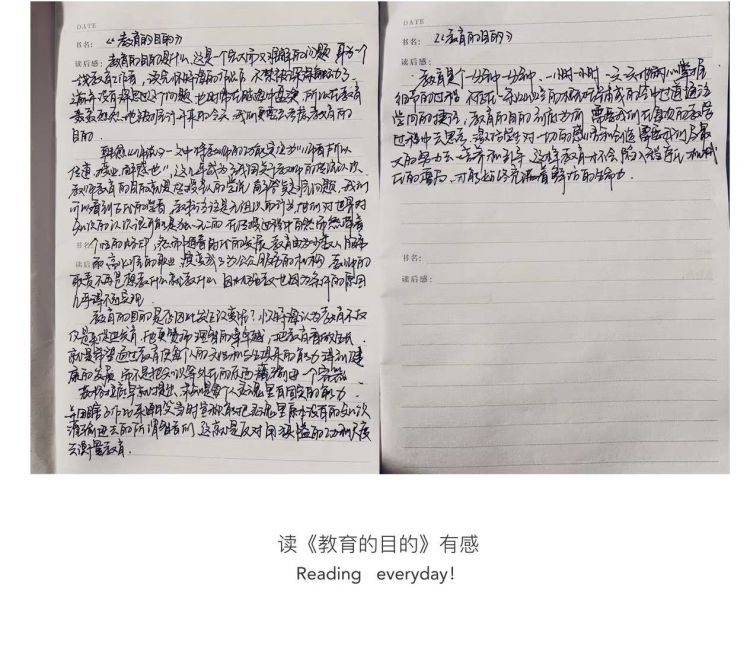

本次交流的图书是继《看课的门道》和《指向核心素养的课堂教学探索》之后的第三本共读书目《教育的目的》。

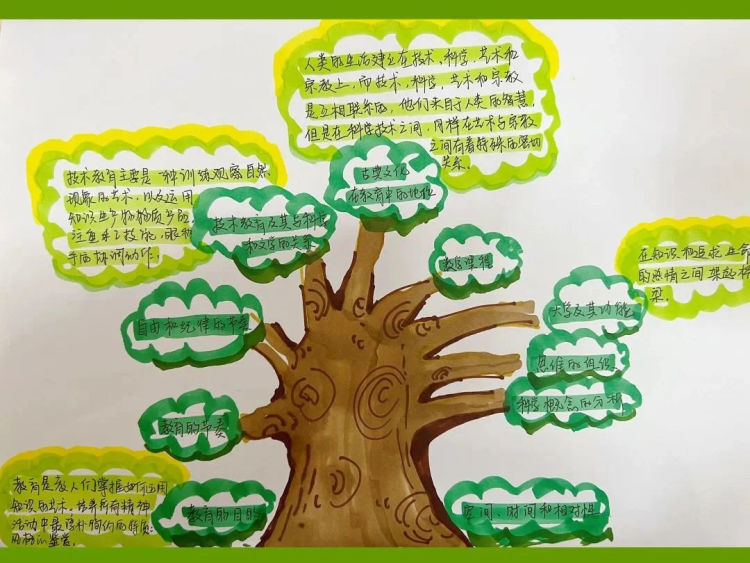

《教育的目的》是怀特海有关教育的演讲论文集,比较全面地反映了他的教育观念。怀特海主张教育应该充满生气与活力,反对向学生灌输知识,而应引导他们自我发展;他强调古典文学艺术在学生智力发展和人格培养中的重要性,重视审美在道德教育中的意义,认为受教育者“如果不能经常目睹伟大崇高,道德教育便无从谈起”。这些富有创见而深刻的教育观念,对现在所提倡的“素质教育”有很大参考价值。

教育源于生活,它的最终归宿是要回归生活。教育作为一种存在方式,应与生活同行。陶宇萱老师认为:教育不能“在岸上教孩子游泳”,必须在学生的生活交往和联系中展开。教育最为关键的功用在于“生活”,为当下学生的学习生活,为学生走出校园之后的生活。当他发现过去所学到的东西正是生活所带来的“刻骨铭心”,他们才会真正爱上“教育”,并且将受益终身。教育不是“知识”的满堂灌,它需要学习者对所学东西进行自由的想象和组合,利用所学知识去认识世界,并在现实生活中加以运用。教育从社会中来,从生活中来,并回归于教育,这才是教育的归宿。

同一所学校,今年的三年级学生与去年的三年级学生有不同;同一间教室里,这个学生与那个学生又有不同。忽视学生的差异,不学习新的教育理念,无异于“刻舟求剑”。孙召才老师指出要承认学生的不同,要选择适合每个学生特点的学习方法来有针对性地教学,发挥学生的长处,弥补学生的不足,激发学生学习的兴趣,树立学生学习的信心,从而促进学生全面发展。

学生是有血有肉的人,教育的目的是为了激发和引导学生进行自我发展的一个过程。刘静阳老师提出教师要极力培养学生把思考和读书成为一种习惯,把学习成为一种需求。这是就是所有教育工作者的核心问题。同时教育是让学生更大程度地变得不同和具有差异性,让每个学生都能够按照他们自身的发展而发展。

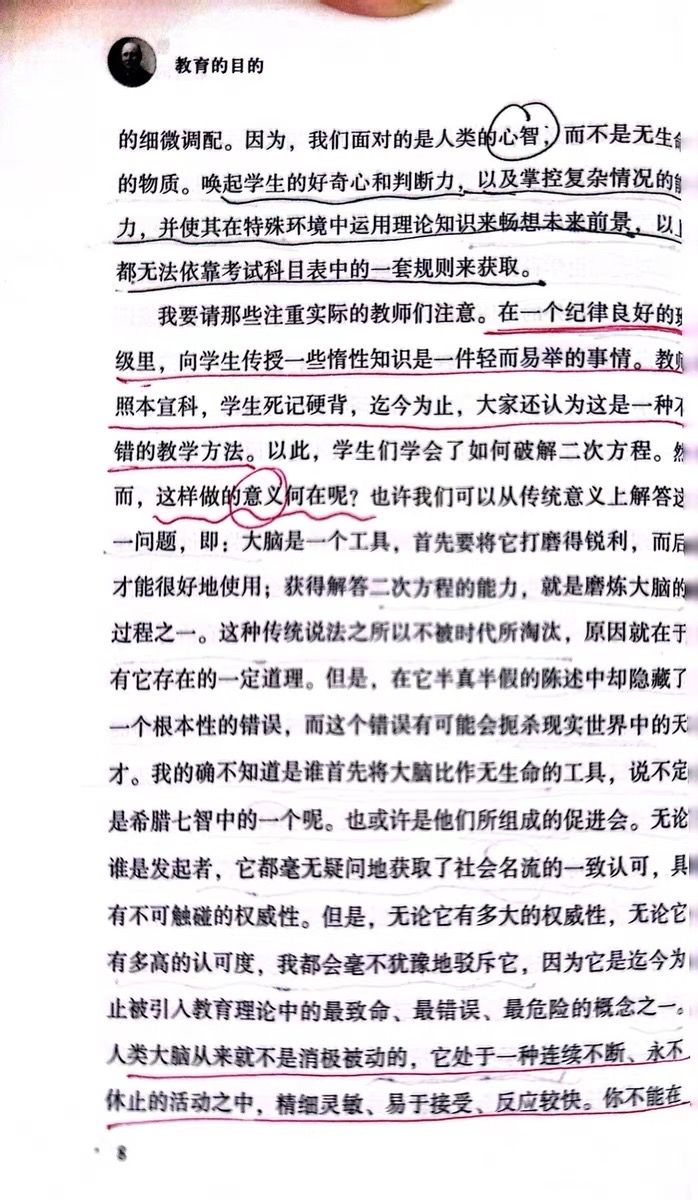

周文鹏老师联系体育学科知识,认为自由和训练是教育的两个要素。二者似乎是矛盾的两头,既存在对立面,又相辅相成。在教育的过程中我们需要不断地进行自由和训练的调节,掌握教育的节奏。学生在学习的过程中,尊重心智发展的规律有序获取知识,恰似自由成长。智慧是掌握知识的方法。知识的重要性在于它的运用,在于我们对它的能动的掌握——也就是说,在于智慧。知识是死的,只有运用了才能让学生的思维活跃,从而拥有智慧。

孙星星老师提出一堂课的教学、一个知识点的掌握,学生在浪漫—精确—综合运用的循环中得到累积、进步。但这三个阶段并不是割裂的,而是小循环累积成向前发展的漩涡,继而又连成大循环。对于整个小学阶段来说,一二年段是浪漫阶段,三四年段是精确阶段,五年段是综合运用阶段,只有符合成长规律的教育行为,才能实现学生的健康发展。于教师而言,在我们的职业生涯中,我们永远是“教育”的小学生,永远走在探索教育真理的路上。

最后刘静阳老师做总结发言:学校教育的关键在于教师,在学校中教师是和学生相处的时间最久的,因此教师的行为会直接影响到学生的发展。教师要注意了解到每个学生的特点,并且采用符合他们身心发展规律的教学方式,要采取多种不同的思维训练方式,一种思维训练方式不可能适合所有的儿童,教师不应该奢望一次出色的演讲就可以一劳永逸地激励出一个令人赞赏的班级,所有的事情都是循序渐进、一步一个脚印而来的。因此教师应该引导学生的思维,从而让学生觉得他们是在真正地进行学习,而不只是在表演智力的小步舞蹈。

结合自己的课堂教学,或结合当下的教育改革,或由子女的教育出发谈切己感受,情到深处潸然泪下,自然流露出一个教育工作者对“教育的目的”的深刻解读。读书的目的是指引我们心灵的成长,让我们成就更好的自己;教育的目的是借助课堂与生活,“有节奏”地引导孩子去发现自我,饶有兴致地“借助树木认识森林”,从而认识我们这个美丽的世界,为世界的进步与发展尽自己的绵薄之力。活动最后,刘老师为我们推荐了下期交流的书目。“不忘初心,不负韶华。”让读书与教学相伴,让书籍引领教师专业成长。在教学相长之路上,愿每一位老师都能沐浴书香,带领学生徜徉书海,不断提高学习与生活的品质。

— END —

编辑:刘静阳 孙星星