学生欺凌定义及要素

一、定义

学生欺凌,是指发生在学生之间,一方蓄意或者恶意通过肢体、语言及网络等手段实施欺压、侮辱,造成另一方人身伤害、财产损失或者精神损害的行为。(出自《中华人民共和国未成年人保护法》第130项第三项)

学生欺凌的常见形式包括但不限于:肢体欺凌、言语欺凌、财物欺凌、社交欺凌、网络欺凌、性欺凌。教职工发现学生实施下列行为的,应当及时制止:

(1)殴打、脚踢、掌握、抓咬、推撞、拉扯等侵犯他人身体或者恐吓威胁他人;

(2)以辱骂、讥讽、嘲弄、挖苦、起侮辱性绰号等方式侵犯他人人格尊严;

(3)抢夺、强拿硬要或者故意毁坏他人财物:

(4)恶意排斥、孤立他人,影响他人参加学校活动或者社会交往;

(5)通过网络或者其他信息传播方式捏造事实训谤他人、散布谣言或者错误信息低毁他人、恶意传播他人隐私;使用语言攻击他人,包括通过微信、QQ、短信等即时通讯工具,或在论坛、聊天室、微博、贴吧、短视频等互联网平台上公开威胁、侮辱、谤他人;曝光他人隐私,即在网络公共平台上发布、传播他人的私密、敏感信息;制造与传播虚假信息,包括拼接图片,或加上侮辱、讲谤性文字,散播谣言,发布不实信息,恶意举报或人肉搜索等。

(6)使用与性相关的语言、动作或者其他方式使他人感到害怕、羞耻等精神痛苦。

二、相关要素

1.主体要素

发生在校内或校外合理辐射范围的学生之间,欺凌者与被欺凌者之间形成明显的强弱对比和固定的欺凌角色关系。

2.主观要素

欺凌者实施欺凌是蓄意或者恶意为之,在欺凌前就已经确定了要针对的主体,具备明确的攻击目的和实施动机,主观上希望或者放任被欺凌者受到身心痛苦。

3.结果要素

被欺凌者感到身体疼痛或心理压抑痛苦,或者遭受财产损失等。如果被欺凌者并不认为自己遭受了痛苦或不平等对待,则该行为不构成欺凌。

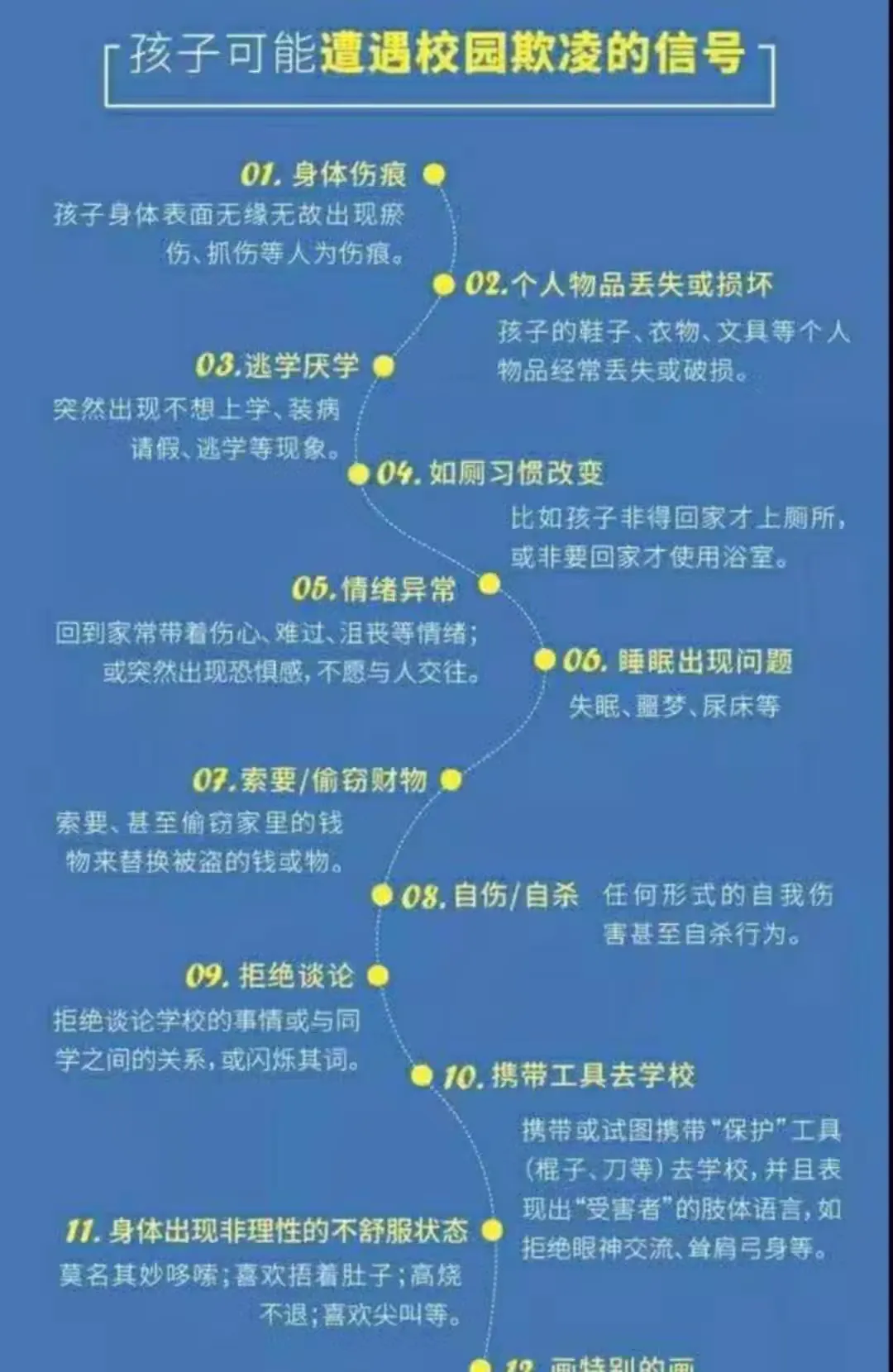

如何发现孩子是否遭受校园欺凌

对于受欺凌者而言,长期的校园欺凌容易导致不健全人格的形成,如自卑,逃避人群孤僻,偏激。长期得不到校正,可能会形成反社会的人格,甚至走上犯罪的道路。

对于施暴者而言:给他人带来伤害,要承担治疗甚至赔偿费用,要受到学校老师的严肃批评教育,可能无法继续完成学业,严重者甚至要承担法律责任。

他们的行为很难获得社会的认可,那些常在中小学打架,特别是加入到暴力帮派的学生,很多最终都走上了犯罪道路。

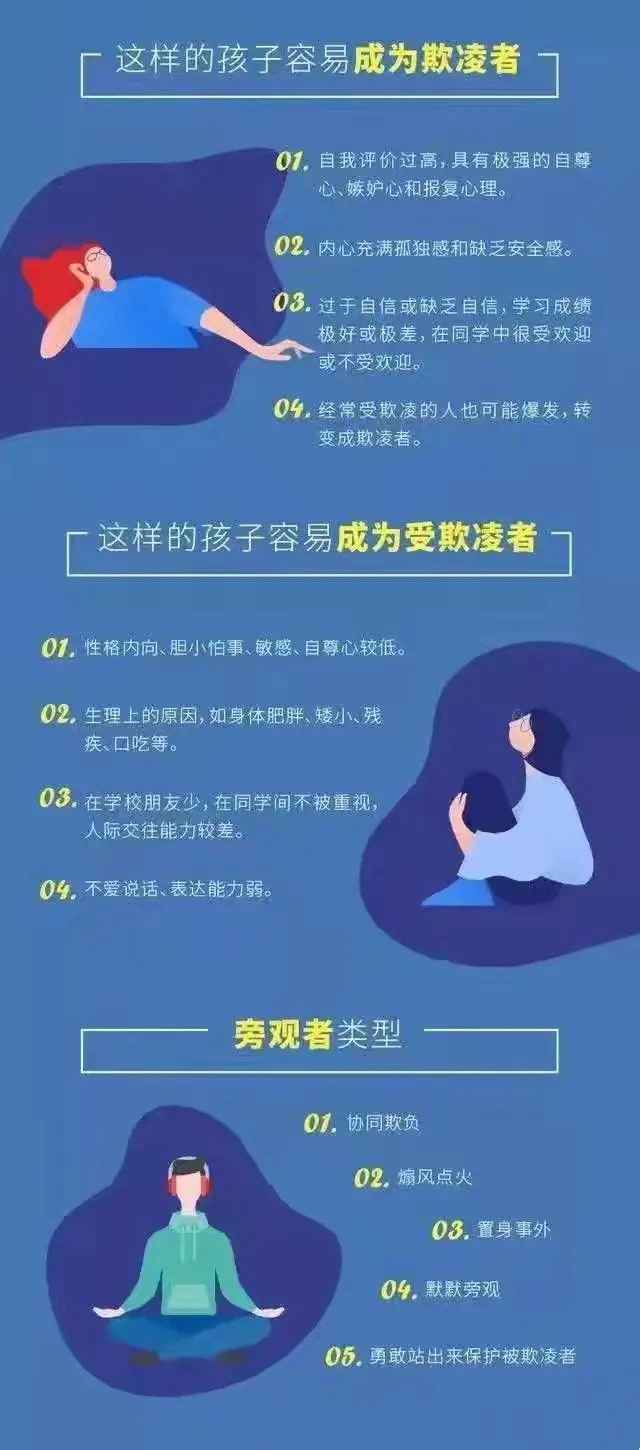

哪些孩子容易被欺凌

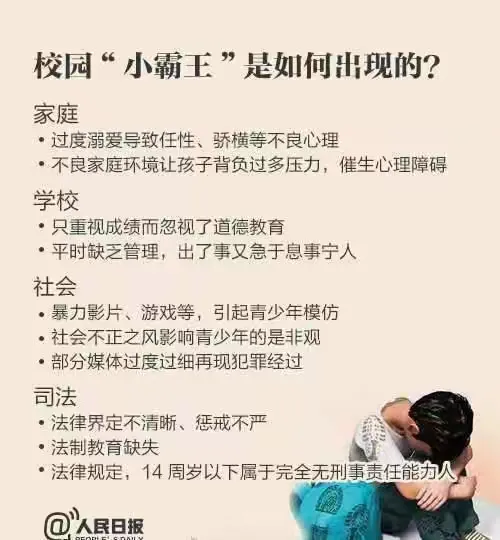

校园“小霸王”是如何出现的

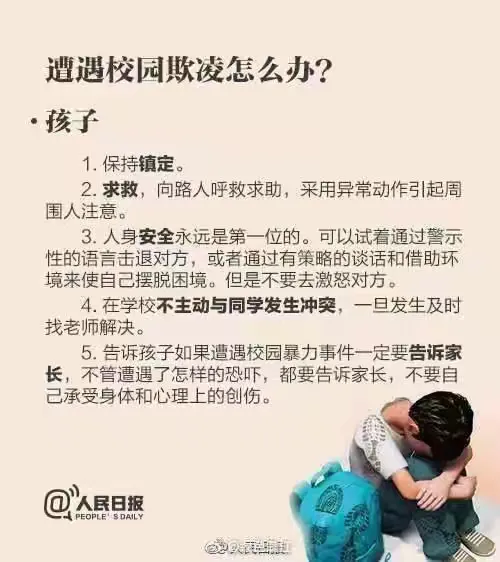

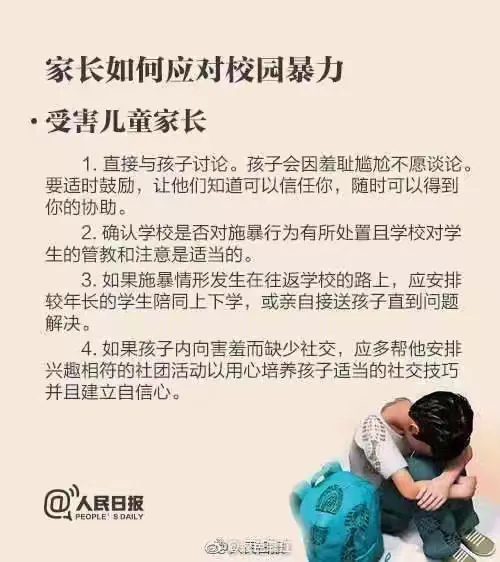

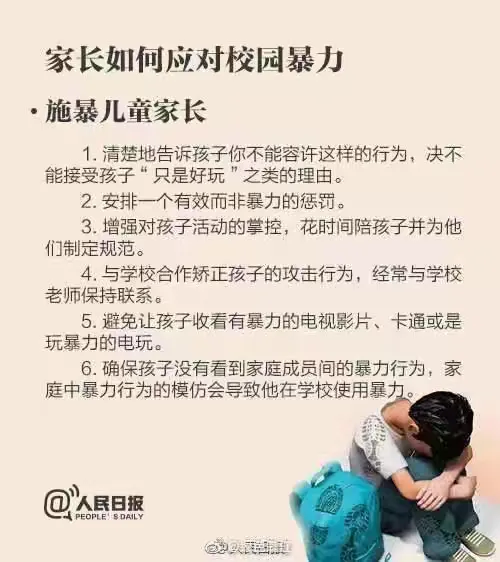

我们该如何做

心理学家埃里克森说过:“单方面强调成绩的重要性,忽略了孩子品德和健康人格的养成,很容易弱化孩子的“社会角色”,导致孩子遇到问题时,不懂得采取正确的解决办法。”

总之,为了孩子的成长,为了家庭的幸福,为了这荣辱相伴的整体,让我们行动起来,一起反校园欺凌,共建平安校园!